においで植物を守る研究って想像がつかないんですが、具体的にどういう研究なんですか?

植物には、それぞれ固有の「におい」があります。それは周りの生き物にとっては、とても利用価値があるんです。植物のにおいが橋渡しとなり、生き物はそれをシグナルとして受け取り行動しています。

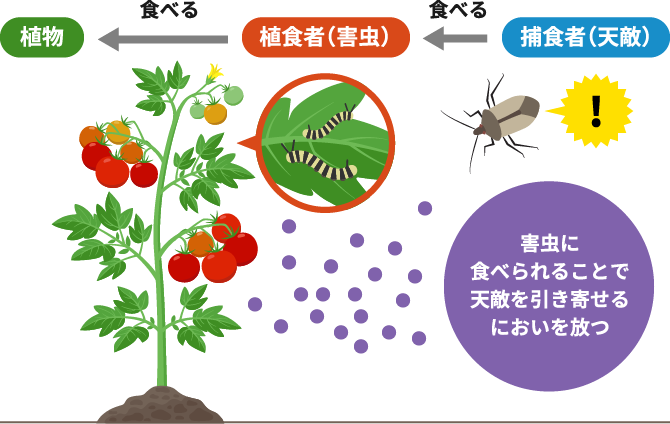

植物をめぐる生態系のなかには、植物を食べる「植食者(害虫)」、それを退治してくれる「捕食者(天敵)」がいます。その害虫を抑えるにあたり、薬剤ではなく植物のにおいという化学物質に注目し、天敵(害虫の捕食者)を使った害虫防除のしくみを考える、という研究に取り組んでいます。つまり、植物のにおいを使って害虫を駆除しようという試みです。

なるほど、においで害虫の天敵を引き寄せるというわけですね。

そうです。野生の植物は自身の身を守る戦略を持っています。人間にとって健康成分といわれるカテキンなどのポリフェノール類も植物にとっては防御のための物質で、カテキンの苦み成分は虫にとっては消化阻害物質であり成長を抑える作用があります。そして、植物は害虫に食べられるとこれらの物質を増やす「誘導防御」という反応を起こし、防御レベルを引き上げます。さらに、そのとき植物は特別なにおいを出し、それがシグナルとなって植食者(害虫)の存在を周りに知らせます。今までと異なるにおいを感知した天敵は、そこでエサを探す行動に出るのです。いってみれば植物の「助けて〜」というにおいのシグナルを天敵は「餌だ!」と認識する。こんなWIN-WINの関係が生態系内で成り立っているのです。こうした「食う—食われる」の関係をつないでいるのはすべてケミカル情報です。

植物と害虫の捕食者が協力しているというのは興味深いお話ですね。

植物の香り成分にテルペノイドという代表的な物質があります。テルペノイドとはさまざまな物質の総称なのですが、これらに他のさまざまな香り成分が混ざり合って植物特有のにおいが構成されています。

先ほど誘導防御の際に特有のにおいを出すと説明しましたが、それは物質の種類や量的な比率を変えることで、においにバリエーションをつけているのです。そのブレンドはとても巧みで、害虫ごとに異なるにおい——アブラムシならアブラムシ、しかもその種までを反映したブレンドになるんです。だから天敵は、正確な情報として受け取ることができます。今、それを利用する研究をしています。例えばコナガというキャベツなどのアブラナ科植物を食べる害虫がいます。コナガを餌とするのは、コナガサムライコマユバチという寄生蜂です。キャベツのシグナルをコナガサムライコマユバチが受信するという関係ですね。

植物ってスゴいですね。では、においの物質を科学的に再現できれば、害虫の天敵を呼び寄せられるということになりますね。

その仮説を立証するために、こんな実験をしました。コナガの食害を受けたアブラナ科植物と、受けていないアブラナ科植物の2つを置きます。コナガ自体は取り除き、におい成分の差だけが出る状態です。その状況でコナガサムライコマユバチがどちらの植物に反応するのかを比較検証しました。すると、食害を受けたほうに多く集まったのです。コナガサムライコマユバチは、植物の発する防御反応のにおいで、寄生するいきものがいるかどうかを判断していることがわかりました。さらに、このとき植物が出したにおい成分を機器で分析して、同じにおいブレンドを再現。それで誘引してみると、ちゃんと来た。食害を受けた植物があるかどうかではなく、におい成分だけで引き寄せられる結果を得たのです。この結果を踏まえ、人工的に作成したにおい成分を天敵誘引剤として、害虫を防除・駆除する実践的な研究を他大学と共同で行っています。

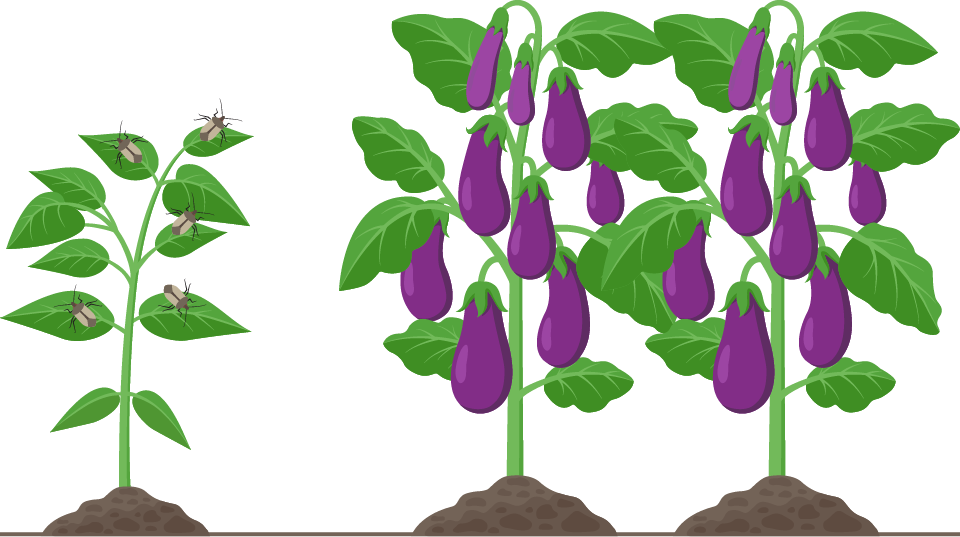

害虫のなかでも、「アザミウマ」という最重要害虫といわれる小さな昆虫がいます。世界中の農業関係者で知らない人はいないというくらいに困った害虫なのですが、いろんな農作物に被害を与えています。薬剤でも退治できるのですが、すぐに耐性を持ってしまい効かなくなることで有名です。そこで今、アザミウマを抑えるために、「タバコカスミカメ」という天敵を使う方法を研究しています。これも先ほどと同じような実験をして、アザミウマの食害を受けた植物にタバコカスミカメが誘引される結果が出ています。

におい成分のほうが薬剤よりも効果的なのでしょうか?

決して、におい成分だけで害虫を制御しようと考えているわけではありません。タバコカスミカメは餌となる害虫がいない環境でも、好きな植物を食べて生きられます。だから害虫以外の餌を置いてやるのも一つの方法です。タバコカスミカメは吸汁性といって植物の汁も吸えば、栄養価の高い花の蜜も好みます。そうしたタバコカスミカメの餌となる植物、例えばゴマの花、スカエボラなどを「天敵温存植物」として、害虫のいない時期から周囲に配置しておくと、アザミウマの増加を抑えてくれる可能性があります。メインの農作物と天敵が好む植物を一緒に植える、こうした農業方法の提案も同時に行っていくことをめざしています。

私の研究のねらいは、いろんな方法を有効に組み合わせて害虫を抑えていく「総合的病害虫管理」の確立です。薬剤をまったく使わないことを奨励しているわけではなく、必要なら適切に使う。薬剤が効かない害虫には、におい成分や天敵を用いる。防虫ネットで覆うことも一つです。だから先ほどから話していることは、総合的害虫管理の一環という位置づけのものです。

こうした「いきものたちのケミカル戦略情報」の研究を通して、農業への応用を提案していく。それが持続可能で安全な農業を実現する総合的病害虫管理への貢献につながると思っています。植物のにおい成分を利用した害虫管理の技術は、まだ実用化はしていません。でもあと一歩。目前まできているという手応えを感じています。