先生は魚類の品種改良に向けた技術開発を研究されているんですね。どんな技術でしょうか?

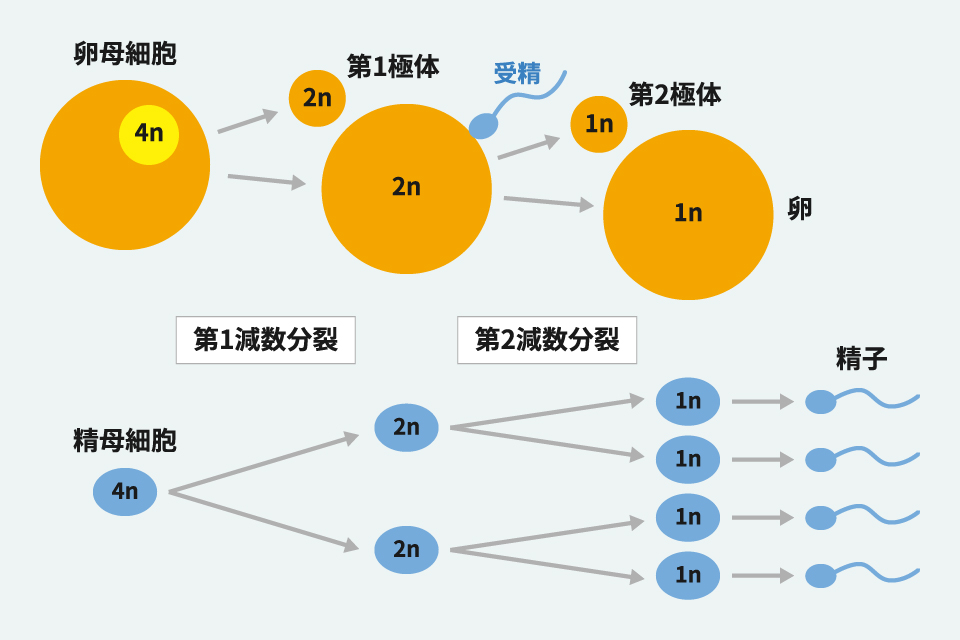

生殖細胞をつくるために減数分裂を始めた魚の卵は、第2減数分裂の中期でいったん止まって体外に放たれ、そこに精子が入ってくることで分裂を再開します。その後、卵にならない極体は卵の外に放出され、残るのは1ゲノム分の卵の核です。それが精子1ゲノム分と一緒になって、2セットの染色体を持つ二倍体になる。これが通常の発生です。その発生の過程で、外部から温度や圧力といった何らかの刺激を加えて、卵割を阻止したり極体が出ていくのを止めたりすれば、発生の様子を一部変えることが可能になります。このような方法を染色体操作といいます。それなりに難しい技術で、加える刺激の強さやタイミングについて最適な条件を探す研究を行っています。

目的はもちろん、魚の有用な形質を引き出すことです。例えば、とてもいい形質を持つメスがいた場合、オスの精子と掛け合わせる通常の発生では、メスの遺伝子による良い形質を薄めてしまうことになります。そこで雌性発生といって、メスの遺伝子だけで発生を始めさせる手法があります。良い形質のメスの遺伝子だけで発生を誘導する雌性発生は、優良な系統をつくる近道になります。他方、精子の遺伝的な関与なしに卵を発生させるといっても、発生を始めさせるきっかけは精子が持っています。そこで、紫外線を当てて遺伝的には不活性ですが泳いで卵の中に入ってゆける精子を使って発生を開始させる方法をとります。

紫外線で生殖能力をなくした精子を発生のトリガーとしてのみ使うということですね。

その通りです。ただこの場合、精子のゲノムがないので、卵のゲノムだけの単数体(一倍体)という生き物ができてしまいます。単数体は孵化の前後で死んでしまいますので、これでは意味がありません。どうするかというと、精子に頼らずに二倍性を回復してやります。方法としては、一つは第2減数分裂中期に排卵される卵の第2極体の放出を阻止することで染色体を2セットに戻すやり方、もう一つは卵割阻止です。受精卵が最初に分裂する第一卵割のとき、複製してゲノムが倍の量になります。それを放っておくと2つの細胞に分かれて単数体のままになってしまいますが、それを止めて二倍体にしてやる。この2つはいずれも二倍性を回復する点では同じですが、遺伝子の持ち方が少し変わります。卵割阻止で生まれた個体はすべての遺伝子座にある遺伝子の種類がまったく同じである完全ホモ接合体になりますが、極体の放出阻止のほうは減数分裂の過程で遺伝子の組換えを起こしていますので、異なる対立遺伝子を持つヘテロ接合体ができます。完全ホモ接合体には都合のいい点があります。この個体はすべて同じ遺伝子を持っていますので、もう一度雌性発生で継代すればまったく同一遺伝子のクローン集団ができるのです。次の世代は極体放出阻止で発生させても構いません。減数分裂でゲノムの組み合わせが変わっても、同じものと同じものが入れ換わるだけですから遺伝子組成は変わらないのです。

この方法の優れた点は、たった2世代で純系(クローン)をつくれることです。問題はこの卵割阻止は技術的にとても難しいうえに、たくさんの個体を一度に生産できません。この技術を養殖品種として産業利用するためには、雌性発生系統同士を交配したり、その中から優良個体を選抜したりできるように、たくさんの個体を生産する必要があります。卵割阻止によるクローンをより簡単に効率よく作出するにはどうすればよいか。それが現在の大きな課題なのです。

雌性発生で紫外線を当てた精子を使うという話をしましたが、紫外線を当てていない精子で通常の受精を行わせたあとで、極体の放出を阻止するとどうなるか。精子のゲノム、卵に残るゲノム、極体の中のゲノム、この3つがある状態です。すると核内に染色体を3セット持ったまま発生が進み、三倍体という個体を作出することができます。三倍体は産業的にも利用されています。

おもしろいですね。染色体セットが3組ある魚がつくられて、産業利用されているんですか。

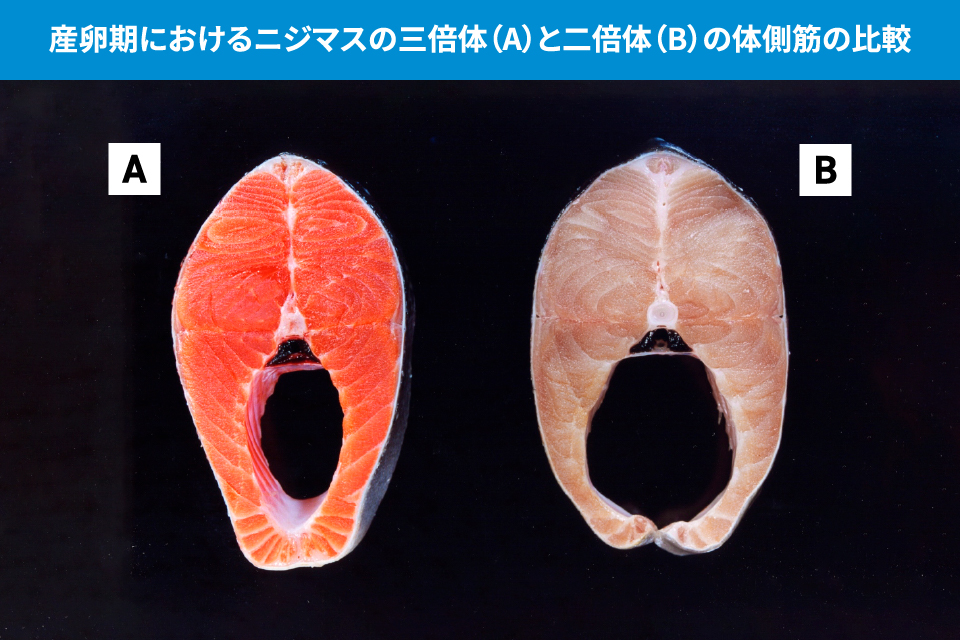

はい。三倍体がどういう特徴を持つかといえば、通常の二倍体と異なり、相同染色体の対合・分離ができず、減数分裂がうまくいきません。そうすると不稔(ふねん)といって、精巣や卵巣が大きくならない個体ができてしまいます。卵を産めない魚というとよくないイメージかもしれませんが、食用の場合にはメリットがあります。一般に魚類は性成熟すると栄養が精巣や卵巣へ移行して、肉質が劣化してしまいます。ところが三倍体は性成熟がなく、良い肉質が維持できます。とくにサケ・マス類は秋の産卵期になると体の成分の大半を卵巣や精巣に使ってしまうため、肉質がパサパサになって不味くなってしまいます。でも、三倍体は秋になっても商品価値が落ちません。食用としての三倍体はいろんなところで商品化されています。

染色体操作によって雌性発生による優良系統づくりや、食用としての三倍体が作出可能になるということですね。

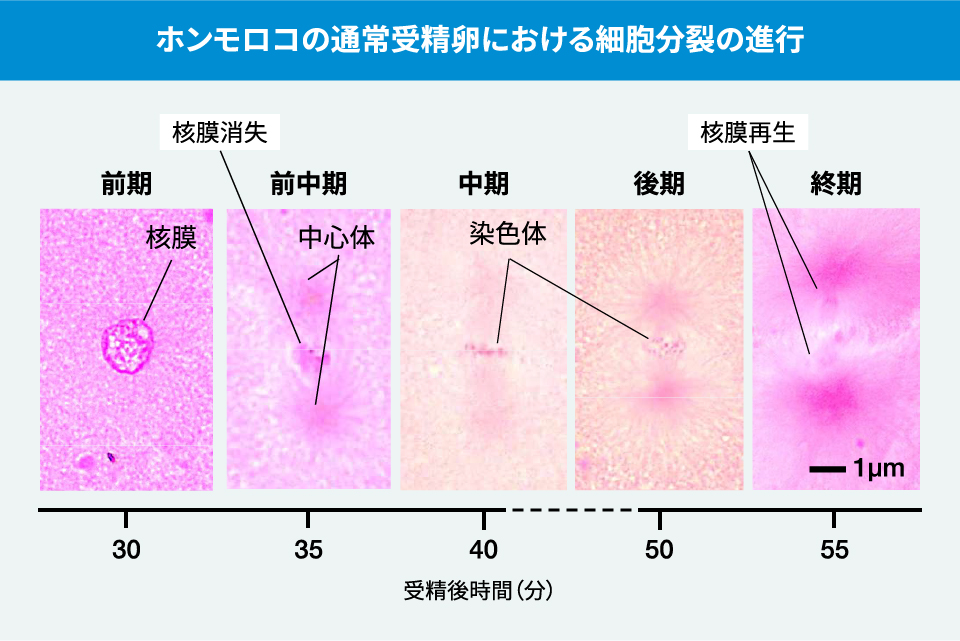

そうですね。私はこのごろホンモロコというコイ科の淡水魚を使って、雌性発生の卵割阻止を効率よく行う方法を検討しています。以前は、圧力刺激処理や温度刺激処理を一回行うことで卵割阻止を試みていました。ところが、ニジマスを対象にした実験で、温度刺激処理を二回繰り返すことで卵割阻止がうまくいくことを岐阜県の水産試験場の方が見つけました。果たしてこの方法がコイ科の魚にも適用できるのか、ホンモロコで実験してみると一回の処理ではほぼゼロだったのが、この方法で10%〜15%くらいできるようになりました。以前の一回処理でできる割合が0.5%だったとすれば10%なら20倍です。産業的な応用を考えると低い確率という評価になるかもしれませんが、例えば1万粒処理して10%なら1000尾になり、1000系統できることになります。なかには途中で死んでしまったり、まったく成長しなかったりする系統もできるでしょうが、いい形質の系統ができる可能性もあります。だからパーセンテージが低いからダメということではなく、0.5%を10%にするのは大きなことだと思って仕事を進めています。

雌性発生に加えて、逆に精子のもつ遺伝情報だけで発生を開始させる雄性発生も可能です。雌性発生の際に不活性にした精子を使う話をしましたが、その逆をやるということではありません。かなり以前のことですが、実は卵を紫外線で不活性化する方法が試されてはいました。しかし卵は精子にくらべてはるかに大きく、紫外線で不活性化するのはほぼ無理。別の方法として、原子炉のある施設でガンマ線を照射するとそれは卵を完全に突き通り、その卵を使えば雄性発生を誘導できるのですが、これはあまりに手間がかかり過ぎて現実的ではありません。どうするかといえば、今は画期的な方法があって、私が発見したのではないのですが、受精直後の3秒以内に冷水に漬けてやると、極体と一緒に卵核も出ていき、精子のゲノムしか残っていない状態で発生が始まります。

それはすごい! でも、そもそも雄性発生は何のために行うんでしょうか?

雄性発生を行えば、精子ゲノムのみから個体を得られます。それを応用して、希少淡水魚類の保存と復元に応用したいと考えています。希少淡水魚類の精子は凍結保存できますが、受精卵や卵はそれが非常に難しい。不可能とはいいませんがかなり難しいです。魚の卵には油球という油の粒があって均一な凍結ができません。要は、保存が簡単な精子が個体になってくれればいいのです。でも、雄性発生させた魚がそのまま個体になるのかといえば、卵核も極体も出ていって1ゲノムの状態です。ならば、今までの発想ではゲノムを2セットにするには卵割阻止しかありません。そうなるとクローンができるわけですが、先述した育種の話と違って希少淡水魚類の場合、そんなものは要りません。むしろ欲しいのは多様性です。では多様性を保ったまま雄性発生をするにはどうすればいいかというのが、現在進めつつある仕事です。卵割阻止をせずに二倍体を得るために、精子を2つ使うという発想です。2つの精子を接合して受精させ、直後に冷水処理をすると卵核と極体が出て雄性発生が始まります。卵内には精子が2つ残っていますので、ゲノムは2つ。ただ精子が侵入するための卵門は幅が狭く、同時に2つを通せませんから並列的に接合するのではなく、直列的にくっつけてやる必要はあります。実は精子の凍結のほかに、始原生殖細胞を凍結しておく方法も現在開発されてはいますが、工程的にも時間的にもかなり大変です。であれば、もう一つの方法として、雄性発生がわりと簡単にできるようになったのであれば、それを応用して希少魚種を保存・復元する道をつくっておくべきだと考えています。

今回のクローンの話題というのはとくに新しいトピックではなく、私がアマゴでクローンを作出し、論文発表したのが1994年のことです。いろんな魚種でクローンがつくれることがわかった時期です。それからかなりの年数が経っていますが、三倍体が産業的な応用にこぎ着けてはいるものの、雌性発生での育種はなかなか進んでいません。それだけ技術的に難しいのだといえます。今後も技術開発に取り組むとともに、染色体操作にどのような応用の道があるのかを模索していきたいと思っています。