先生はいろんな人に対する栄養サポートを行っているんですね。

はい。さまざまなライフステージ・ライフシーンに応じた食支援を行っています。子供なら成長のため、成人期は健康の維持・増進、高齢者は残りの人生を豊かにするといったように、ライフステージごとに食事のあり方は変わります。それを踏まえ、幼児を対象とした栄養教育や、高齢者を対象とした料理療法、認知症ケアのための食支援などを行ってきたました。ほかにも大学生アスリートの食事サポートや災害時の食についても研究しています。

災害時の食事ですか。たしかに災害でインフラが止まったときのことを考えると心配ですね。

災害が起きたとき、大切なのは助かった命を維持することであり、そこで重要になるのが食事です。災害時にはライフラインが止まってしまったり、避難所の人手が足りなかったりすることも想定されますので、「自助」「共助」の姿勢が求められます。この状況で活用したいのがポリ袋を使った「パッククッキング」です。調理用のポリ袋に食材と調味料を入れて口をしばり、お湯を沸かした鍋の中に落とします。これだけでお米が炊けたり、味噌汁やシチューなどの料理をつくれたりします。この方法であれば、硬めの食感が好みなら早めにお湯から引き上げ、柔らかくしたいのなら長めに入れておくことができます。さらに嚥下(えんげ)が難しい高齢者向けにはより長時間加熱し、味付けをしなければ離乳食もつくれます。このように目的の異なる調理を同時進行できるので、1つの鍋で家族のさまざまなライフステージに対応できます。

災害時は水をたくさん使えません。「パッククッキング」では取り出したポリ袋をそのまま食器の上に置いて食べるので、洗い物が発生せず節水にもなります。食べ終えれば袋を捨てるだけです。加熱に使用する水は汚れていても構いません。熱源として利用できればいいので風呂の残り湯でも問題なく、使い終わればトイレ用の水にできるという循環型の利用が可能です。ポリ袋で調理するのは衛生的でないと感じたり、見た目がよくないと思ったりする人がいるかもしれませんが、非常時にはこの方法で命をつなぐことができます。食にはいろんな姿があるのです。

すごい! ポリ袋と熱源になるお湯だけで調理ができるんですね。

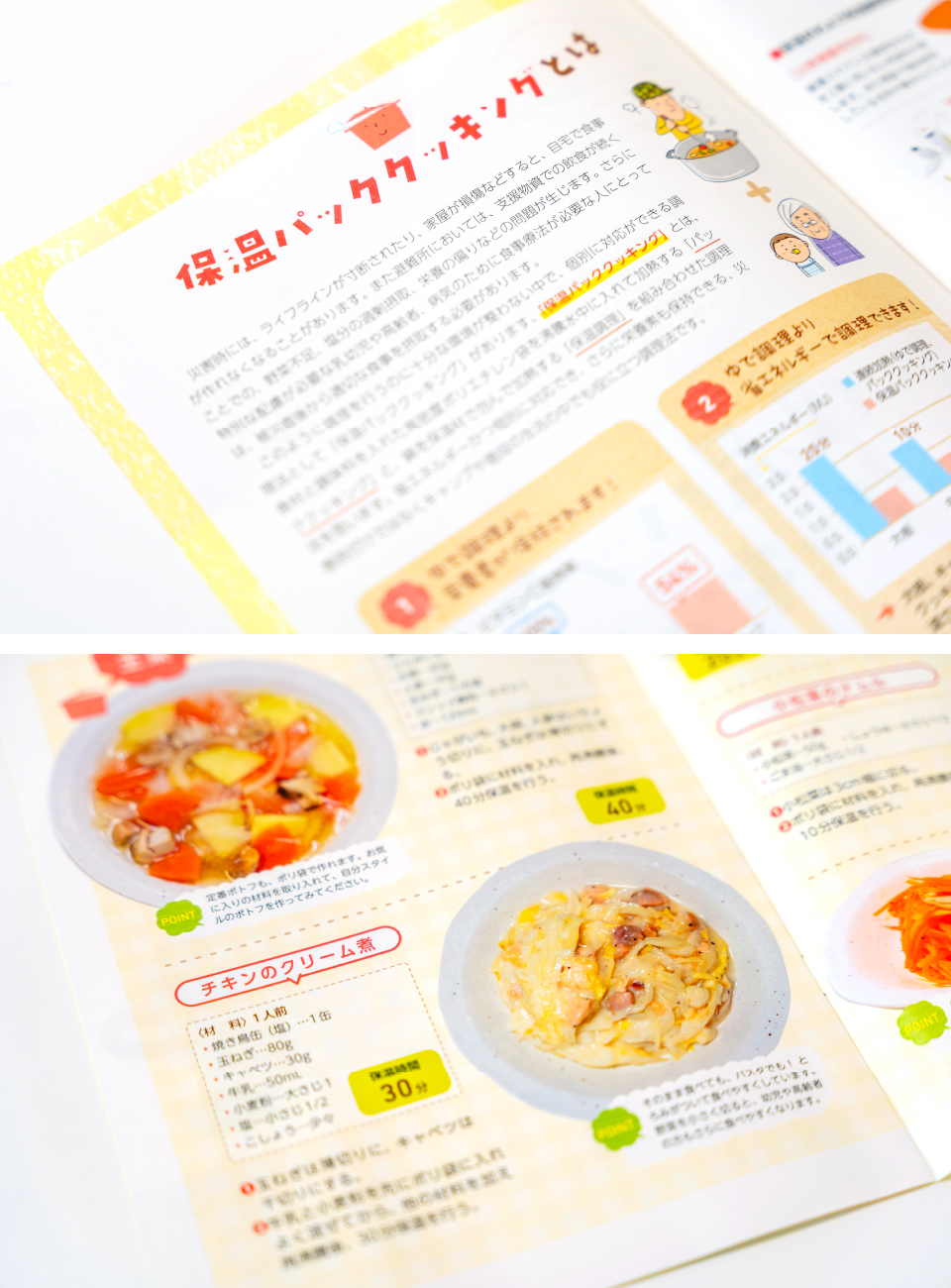

私が取り組んできたのは、この「パッククッキング」と保温調理を組み合わせた「保温パッククッキング」の研究です。エネルギー源が限られている災害時に、カセットコンロを長時間使い続けるわけにはいきません。「保温パッククッキング」とは一度加熱した鍋を下ろし、保温材で包んだ状態で調理する方法です。保温材には災害備蓄用毛布や発泡スチロール、保温調理カバーなどを使用します。湯たんぽのようにくるんでしまうわけですね。この方法で調理が可能か、あるいはビタミンCや抗酸化性物質などの大切な栄養素がどの程度保持できるのかといったことを研究してきました。結果、ゆで調理よりもビタミンCの保持率が高く、食品中の抗酸化性物質も保てることがわかりました。そのうえ省エネルギーで調理可能なため、災害時に有用な調理法だといえます。

普及活動も行っています。レシピなどを載せたリーフレットを作成するとともに、さまざまな場所で講習会を開催しています。私自身、日本栄養士会の災害支援スタッフのリーダーを務めており、災害支援スタッフの育成にも携わっています。

講習会での受講者の反応はいかがですか?

災害時の対応を知ることで、能動的に動ける人に変わってもらえると感じています。講習会でよく言うことがあって、「これを知った今からあなたは伝える側の人間になりますよ。だからあなたで止めないで、多くの人のために使ってください」と。地域に一人でもこの調理法を知る人が増え、そこから教え合い、助け合いが広まっていくことがとても大事なのです。この活動は国内にとどまらず、海外でも実施してきました。

高齢者を対象にレクチャーをすることもあります。そこではスタッフが教えるのではなく、受講者の方々に教えてもらうという立場で支援します。「ここはどうやって切りますか?」「どんな味付けをしておられますか?」など、いろいろと質問をされることで自分が必要とされている存在だと気づく。するとどんどん発話も増えていきます。できた料理は皆で一緒にいただくのですが、普段は残す人が完食したり、おかわりまでしたり、そういった状況が起こります。食べる喜びは、特定の趣味などと違ってだれもが共有しやすいもの。もちろんそれは海外でも同じです。

保温パッククッキングのレシピも先生が開発されたんでしょうか?

はい。災害時でもおいしく食べることが大事なので、だれが調理してもおいしくできる再現性に苦労しました。あとは備蓄に向いた材料を使えるようにしたのも工夫した点です。ローリングストックといって普段から多めに食材を購入し、消費した分を買い足すという備えを実践している人がいますので、それも考慮しています。ローリングストックに選ばれやすい食材、例えば長く保存できる根菜類を選び、逆に冷蔵庫で保存しないといけないものや、ほうれん草のように下茹でが必要なものは避けるようにしました。

災害時の食事といえば、レトルト食品や缶詰もありますね。

もちろん、缶詰や真空パックのレトルト食品なども保存性に優れ、災害時には役立ちます。ただ、そればかりだと飽きがきます。災害時に一番食べたかったものを調査すると、多かったのが野菜です。「保温パッククッキング」なら野菜を摂れます。災害で家を失ったり、身内を亡くしたりした人は想像を絶するストレスを抱えていて、それが二次被害につながります。助かった命を二次被害で亡くさないないためにも、普段と同じような食事が摂れ、栄養素もある程度確保できるこの調理法を活用してほしいと考えています。また、災害時によく提供される炊き出しの場合、全員の食事が同じ内容ですから、高齢者や子供にとって味が濃すぎたり具材が硬すぎたりすることもあります。

今後はレシピのバリエーションも増えていくのでしょうか?

今、腎臓病を抱えた人のためのレシピをつくっています。腎臓疾患はカリウムの摂取を制限しなければならない病気です。そこで、調理の際に食材を「茹でこぼし」することで水に溶けやすいカリウムを外へ出します。パッククッキングでも可能なのか再現してみたところ、通常の茹でこぼしと同様の効果があることを確認。その際にどの野菜をどう切れば効果的かということも研究しています。次は子供向けのお菓子や、子供自身でつくれるスイーツのレシピも開発してみたいと思っています。

“だれもが調理できるようになりましょう”というのが私のベースにあります。調理ができれば自分の命も守れるし、他者の命も助けられます。「保温パッククッキング」はキャンプや普段の生活にも役立つ調理法です。普段から実践していれば、緊急時に人を助ける行動を取ることができるでしょう。