先生の研究、「植物の細胞を三次元で観察する」というのはどういうことですか?

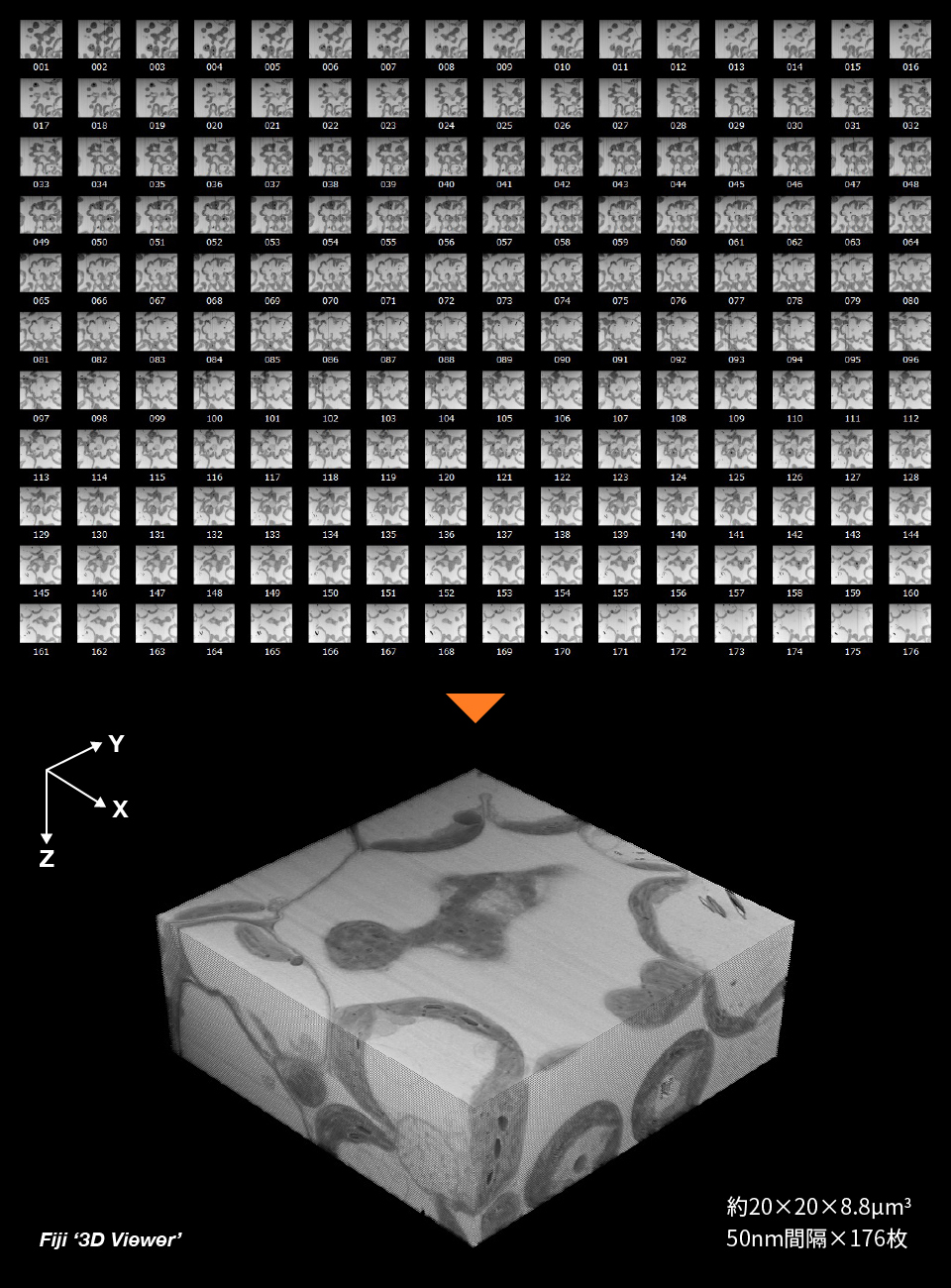

教科書や参考書に載っている細胞の顕微鏡写真は平面(二次元)であり、本当の形を表しているわけではありません。実際の構造を知るためには三次元で観察する必要があり、以前からその方法が研究されてきました。私が用いている方法は、電子顕微鏡で連続的に撮影した平面像をパソコン上で積み重ねて立体画像を得る「三次元再構築法」という手法です(下図)。撮影した試料の画像を薄く切断し、その切片を1枚ずつ連続的にZ軸方向(タテ)に重ねていきます。100nm(ナノメートル)でも100枚積み上げたら10μm(マイクロメートル)になるわけです。この方法を用いれば、ミトコンドリアなどの細胞小器官の形まで三次元で観察することができます。

一つ難点があって、パソコンはこれを白黒画像としか認識しないので、例えばどの部分が葉緑体なのかということがわかりません。そのため、画像ソフトを用いて手動で着色する必要があります。核を紫、葉緑体を緑、細胞壁をオレンジなどのように、三次元像にしたい部分を色づけして画像ソフトに読み込ませると、このような立体像ができます。これはイネの細胞です。葉緑体が細胞壁に沿ってきれいに張り付き、くびれた形をしているのがわかります。気体に触れる表面積を広げて、光合成に利用するCO₂を効率よく吸収できる構造になっていると推測できます。

三次元再構築法は、あくまで細胞をミクロレベルで観察するための方法論です。目的はイネが環境ストレスを受けたときに、どういう変化を起こすのかを調べたり、ストレスに強い品種と弱い品種の比較を行ったりすることです。今はストレスに強いイネが、どのような細胞小器官の配置になっているのかを研究しています。ストレス耐性を持っているイネが細胞レベルでどういう特徴を持っているのかがわかれば、ストレスに強い品種開発につながる可能性があります。

イネの環境ストレスというのは農業生産にとって深刻な問題なのでしょうか?

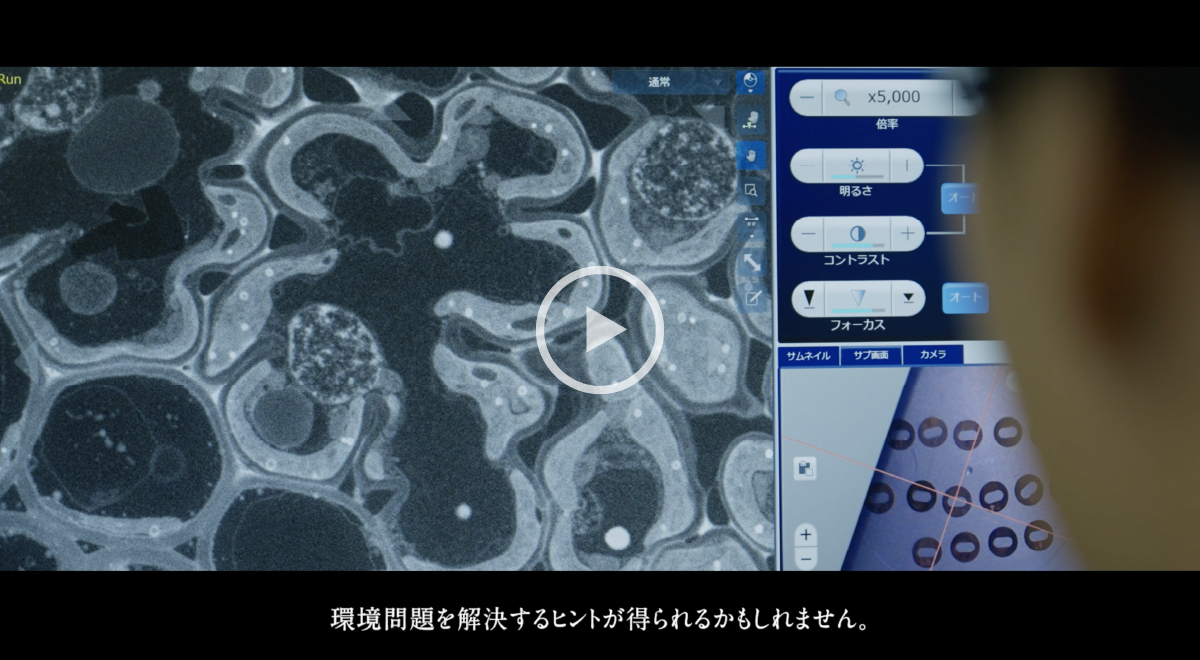

最近、日本でも夏が非常に暑く、乾燥や高温ストレスの問題がありますが、海外でも乾燥ストレス、塩(えん)ストレスが非常に多く、高温ストレスの問題もあります。日本では、塩ストレスは馴染みが薄いですが、世界的に見れば膨大な塩害地域があり、農業生産を低減させる大きな要因となっています。私が進めている研究が、こうした農業現場における環境問題の解決に貢献することにつながるかもしれません。

そもそも三次元で植物細胞を観察しようと考えたのはなぜですか?

三次元に取り組んだ最初のきっかけは、国際誌に投稿した論文がリバイス(修正の要求)されたことでした。植物体内には光呼吸という代謝反応があって、これは葉緑体、ミトコンドリア、ペルオキシソームという3つの細胞小器官が協調して行います。その論文では、塩ストレスを受けたイネが葉緑体からチューブ状の突起構造を伸ばして、ミトコンドリアとペルオキシソームを取り囲むという珍しい現象が起きることを観察しました。その状況を捉えたいろんな二次元画像を論文で報告しました。それに対するレフリーのコメントは、『平面(二次元)の画像ではなく三次元で観察しないと実像はわからない』という内容でした。その後、三次元再構築法ができる状況になり、葉緑体がミトコンドリアやペルオキシソームを取り囲んでいる像を三次元的に観察したところ、チューブ状ではなくシート状の構造が葉緑体から出現し、それがミトコンドリアやペルオキシソームを取り囲んでいることが判明しました。やはり三次元で見なければ本当の形を観察することはできません。結局、研究を通じて新しい葉緑体の構造を見つけることにつながりました。

光呼吸についてもう少し教えてください。

通常の光合成では葉緑体に含まれるルビスコという酵素がCO₂を固定します。ところがルビスコは間違って酸素も固定してしまいます。植物は光合成によってCO₂を固定すると、デンプンやショ糖の原料になる3-ホスホグリセリン酸という化合物を生成します。他方、酸素を固定するとどうなるかといえば、2-ホスホグリコール酸という光合成には役に立たない物質が生成されます。その際、植物はそれを3-ホスホグリセリン酸に戻そうとします。その戻すための経路が光呼吸です。光呼吸は葉緑体だけではできないので、ミトコンドリアやペルオキシソームの助けを借ります。だからこの3つはいつも近くにいます。

植物がストレスを受けると、体内の水分を失わないようにするために気孔を閉じる反応をします。しかし、そうするとCO₂が入ってきません。しかし、物理的に光は葉に当たり続るため、葉緑体で産生されたエネルギーを消費しないと植物にとっての毒である過剰な活性酸素が発生してしまいます。そこで過剰な光エネルギーによる障害を防ぐために光呼吸でエネルギーを使い、活性酸素の方に光エネルギーが流れていかないようにしています。光呼吸というのはもともと不要な経路だと思われてきたのですが、最近ではストレスに対する障害の抑制にとって重要なものではないかと考えられています。実際、光呼吸の経路を遺伝子的に潰してしまうと、その植物は死んでしまいます。おそらく進化の過程で獲得してきた必要な経路なのでしょう。

だから葉緑体、ペルオキシソーム、ミトコンドリアという3つの細胞小器官は、いつも仲良くしています。塩ストレスに強い植物を調べると、ストレス処理下では、これら3つのオルガネラ間の接触面積が大きくなりますが、ストレスに弱いものはそうならないことがわかっています。つまり、弱いものは変化ができないのに対して、強いものはピンチなときほど協力関係を密にできる。人間でもなかなか難しい助け合いを細胞小器官の間で行っているということです。

イネはすごく特殊な植物で、葉緑体、ミトコンドリア、ペルオキシソームの3つがきれいに一つの集団になっています。細胞小器官がこのような特異的な配列をしているのは他の植物には見られず、イネだけの特徴です。なぜイネだけがこうなっているのか。何か要因があるはずですが、現時点ではだれも知りません。だから研究はおもしろい。世界でまだだれも見たことのないものを見てみたい。これが私にとって、一番の研究のモチベーションです。