先生の研究室では畜産について学べるそうですね。

はい。研究のメインは“牛をつくる”ことです。世の中をよりよくするためには動物を人工的に増やす必要があり、そこで付加価値の高い食用の和牛を生産する技術開発を進めています。北海道の酪農会社と共同研究を行っており、同社は私が提供する動物発生工学(受精から誕生までのしくみを学ぶ分野)の知識や技術を企業に提供し、実際の牛づくりに生かしています。なお、この企業では本研究室の卒業生も活躍しています。このように学術論文だけの基礎研究だけでなく、実際に牛をつくるアウトプットまでできる「現場」を持っていることは大きな特徴です。研究室のアイデアが机上の空論で終わらないよう、現場と一緒に改善を重ねています。そのうえ、本当に社会実装できるようにするには誰もが成功するやり方を示す必要があり、その答え合わせを企業と一緒にやってきたということです。

牛をつくるための研究とは、一つは受精卵の生産です。動物の発生というのはまず受精卵から始まります。優良な和牛の卵と精子から体外受精で受精卵をつくり、それを母体となる雌牛に移植します。受精卵の開発に関してはさらに改良はめざすものの、かなり安定的なクオリティを出せるようになっています。もう一つは妊娠です。和牛の妊娠率をいかにして高めていくか。いくら受精卵の開発を頑張っても、この妊娠というのが極めて大きな壁なのです。動物発生には受精、着床、妊娠、出産という当たり前のプロセスがあるのですが、その確率がとても低くて、受精して移植できる胚に至るのが3〜4割程度。さらに、半数以上の受精卵が子宮に着床せずに死滅してしまいます。和牛というのは弱い生き物で、さらにそこから1割ほどが流産したり生まれてからも病死したりします。牛の発生は受精して着床するまでの期間や効率が人間と似ていて、その間に母体と受精卵が会話をして、妊娠していいかどうかを調整しています。そこにカギがあるはずです。

母牛と受精卵が会話をしている!?

何らかのやりとりがあることは科学的に証明されています。母体と受精卵の間で具体的にどのようなコミュニケーションが行われているかについて、今研究を行っています。母牛は受精卵を異物として認識します。だから排除しようという方向に動きます。他方、受精卵としては子宮に着床したいので、そうさせてほしいというシグナルを出します。そのバランスで妊娠が成立するかどうか決まるといわれています。シグナルに関係する物質もわかっています。でもその物質だけを母体に入れても、妊娠率は上がらないことがわかっており別の要因があるはずで、それを探っているところです。

動物が受精して妊娠、出産するということは誰もが知っています。その当たり前のことが、当たり前に進まないことがある。それを良くしていこうというのが私の研究であるといえます。とくに企業との共同研究という、実用化のための研究では数パーセント違うだけでも企業の収益に直結しますので、パーセンテージを引き上げることはとても重要です。

牛の妊娠に関連することで、もう一つ企業からの働きかけで走り出している研究があります。牛の妊娠検査薬の開発です。日本の畜産業界は薬剤などの多くをアメリカやヨーロッパの大企業の製品を使っており、例えば、研究で使用する受精卵の培養液でも外国製が多いのですが、私は自分自身でつくっています。そうしないと研究のバージョンアップができないからです。妊娠検査薬も国産のものを開発したいという考えがあり、輸入品に頼らなくていいことになれば国益にもかないます。まだ開発の途中ですが、製品化をめざしたいと思います。

先生の研究テーマの中に「不死化細胞」というワードがあります。どんな研究でしょうか。

細胞の不死化とは、その名の通り細胞が死ななくなることです。がん細胞など、細胞の増殖ブレーキが外れることで無限に増えることがあります。この現象を人工的に遺伝子改変することで細胞を不死化ことができます。この技術を応用して、経済価値の高い老齢の牛から長く繁殖させることを目指しています。牛を含めて多くの動物は年齢を重ねると繁殖率も下がります。卵子やその周りの細胞が老化することで発生や妊娠できなくなってくるからです。この細胞を不死化することで、老化と不死化のメカニズムを知り畜産分野に役立てたいと考えています。また、動物園で死んでしまった動物から不死化細胞を樹立することで冷凍動物園として保存しています。このように畜産や動物園の動物を実験対象にすること、アイデンティティを出せるのではないかと思っています。

研究室の進路についてですが、動物発生工学の技術を生かして医療分野で活躍する卒業生がいると聞いています。

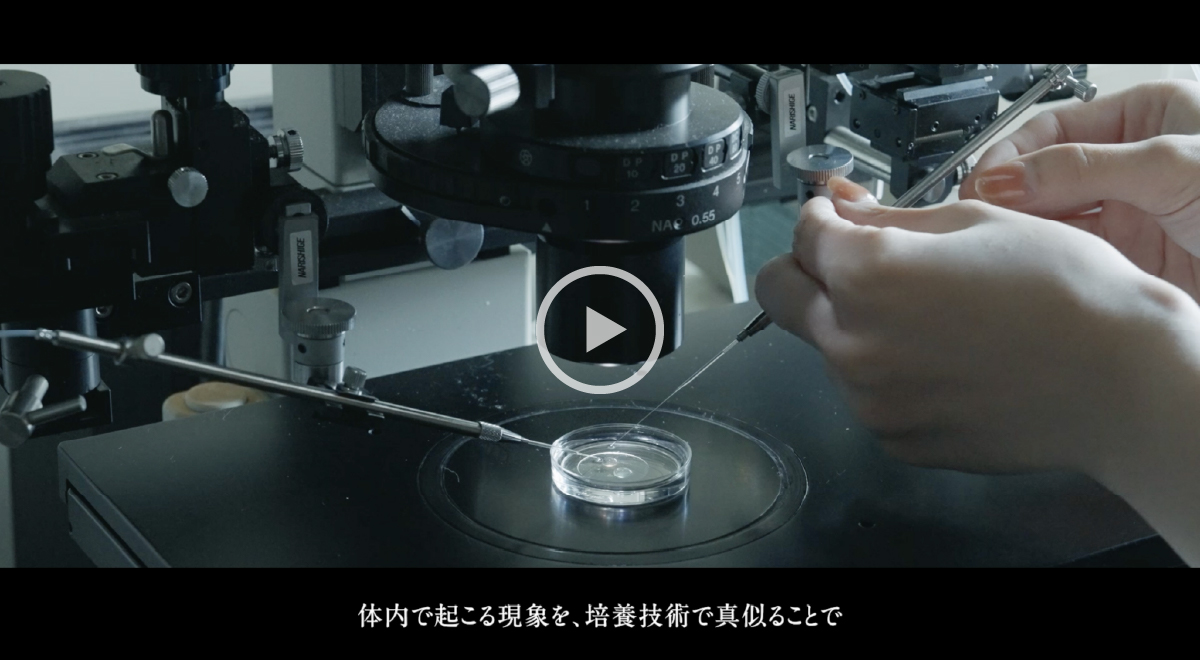

はい、います。「胚培養士」という生殖補助医療の技術者で、不妊治療の技術者として働きます。不妊治療を実施する医療機関では、胚培養士を採用しています。業務内容としては医師の指示のもと、不妊治療に使用する卵子と精子の操作、体外受精や顕微授精、凍結保存といった繊細な手技も担います。少子高齢化や晩婚化という背景に加え、今では保険が適用されることもあり、ニーズは高まっており利用する患者さんも増えています。

牛も人間も発生の始まりは受精卵からです。農学部は医療の仕事から遠いように思えるでしょうが、本研究室にはこのような進路があることも知っていただくとよいでしょう。実際、多くの卒業生が不妊治療の現場で活躍しており、新しい生命の誕生をサポートすることに貢献しているのをうれしく思っています。