酵素という言葉はよく耳にしますが、どのようなものなのでしょうか?

酵素とはタンパク質の一種です。タンパク質には10個ほどの顔があって、ご存知のように筋肉や栄養ドリンクのプロテインなどがそうですね。あまり知られてないものとしては、ヘビの毒にもタンパク質でできているものがあります。酵素もタンパク質の一つの顔ということです。酵素は今わかっているだけで、およそ8000種あり、毎年新たな酵素が発見され、その数は更新され続けています。

私が研究しているのは、植物病原菌と植物との間で働いている酵素についてです。両者の間では感染しようとする側と、守ろうとする側のせめぎ合いが常に展開されており、それは酵素のバトルなのです。植物病原菌と植物はお互いを溶かす酵素を出し合って戦っており、それは目に見えません。酵素の大きさはウイルスの10分の1程度。ナノメートルの世界です。それを可視化することで、実際に何が起こっているのかを知るというのが研究のモチベーションです。

地球上の農作物は毎年15%ほどが病原菌の被害によって収穫できていません。農薬や遺伝子組み換え作物を用いても、85%しか獲れていないのが現状です。植物病原菌と植物との間で行われているバトルの詳細を突き止めることができれば、農作物を病害から守れる可能性が開けてきます。

病原菌の酵素が攻めてきて、植物はそれを防御するという関係ですか。

例えるなら、お互いにミサイルを打ち合っているような感じですね。病原菌は植物の細胞壁を溶かす酵素を出して、感染しようとします。一方で植物は、相手からミサイルが飛んでくるとそれを撃ち落とすための阻害タンパク質を出すようになります。また、病原菌の細胞壁を溶かす酵素も出しています。つまり、攻撃用のミサイルと迎撃用のミサイルで打ち合ってバトルしている状況です。病原菌が優性になると感染が成立してしまうのですが、その勝敗がどのように決まるのかはわかっていません。要因は複数あるはずです。両者のバトルにどのようなタンパク質が関与していて、攻撃の編成や防御態勢がどうなっているのかを解明したいと考えています。

植物の阻害タンパク質は面白い性質を持っていまして、細胞壁を分解しようとする相手に対して、自ら噛まれ役になる動きをします。この阻害タンパク質は病原菌の細胞壁を溶かす酵素が形を変えたものであり、形は似ているものの、性質が全く異なるタンパク質を出してわざと噛ませるのですから、まさに騙しです。この騙し騙されという精巧なやり取り。一体だれがこんなしくみを描いたんだろうと感心するのですが、それを分子レベルで突き止めようとしているわけです。

おもしろいですね。では、タンパク質の可視化というのは具体的にどのように進めていくのですか?

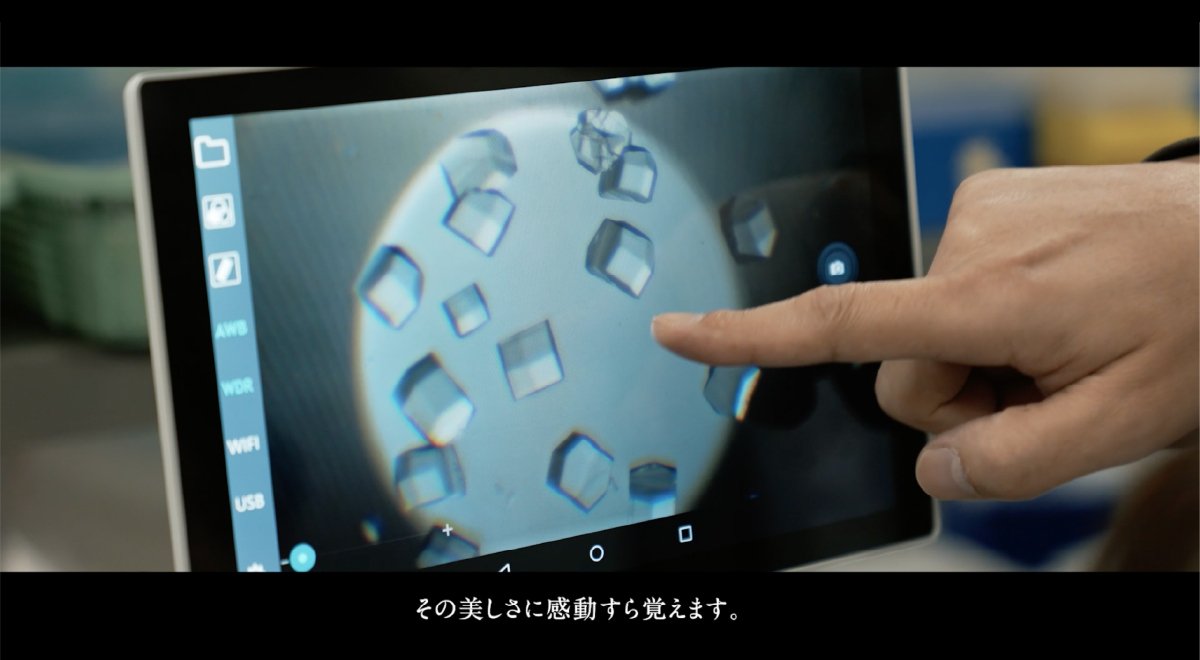

どんなに高性能の顕微鏡を使ってもタンパク質は目では見えません。そこで「X線結晶構造解析」という手法を用います。まずはタンパク質を「結晶化」させます。ミョウバンや塩の結晶と同じで、タンパク質もある条件下では結晶になり、それにX線を照射して写真を撮るという方法です。タンパク質の結晶を0.5mm角ぐらいの大きさまで成長させ、それくらいの大きさにすれば実体顕微鏡で結晶を確認することができます。タンパク質が規則正しく空間上に配置したときに結晶化するのですが、結晶と言うだけあって宝石のような形をしていまして、顕微鏡の中でキラッと光る瞬間は本当に感動します。

しかし、この結晶化がとても難しい。条件がまだ確立しておらず、コントロールできない世界で、どうしても運試しになる要素があります。我々にはある程度の経験則があるので、やたらめったらに作業しているわけではなく、温度、濃度、pHなど多種多様なアプローチから結晶化の条件を探っています。ちなみに、国際宇宙ステーション「きぼう」でもタンパク質結晶化の実験が行われていて、宇宙空間に持ち込んで結晶化の条件が検討されています。ともかく、コントロールが困難な作業です。

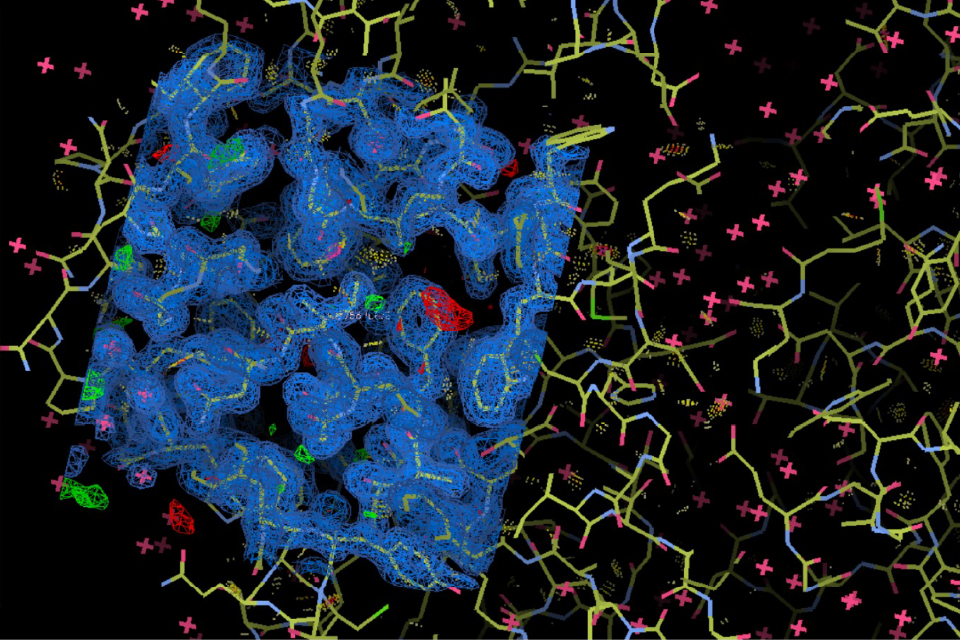

乱れのない結晶ができれば、スプリングエイト(SPring-8)や高エネルギー加速器研究機構(KEK)という強いX線を照射してくれる施設に持ち込んで写真を撮ります。タンパク質は平面ではありませんので、360度あらゆる角度から撮影します。そこから得られたデータをコンピュータ処理して3D化し、立体構造を決めるというプロセスをたどります。立体構造が決まって可視化できれば、そこでタンパク質の実像が見えてくるということになります。こうして言葉で説明すれば単純なように聞こえるでしょうが、結晶化から立体構造決定までの一連の過程は、非常に大変な作業です。だからこそ、できたときの感動は長年研究をしている私にもあるし、携わった学生さんはもっと強く感じていることでしょう。

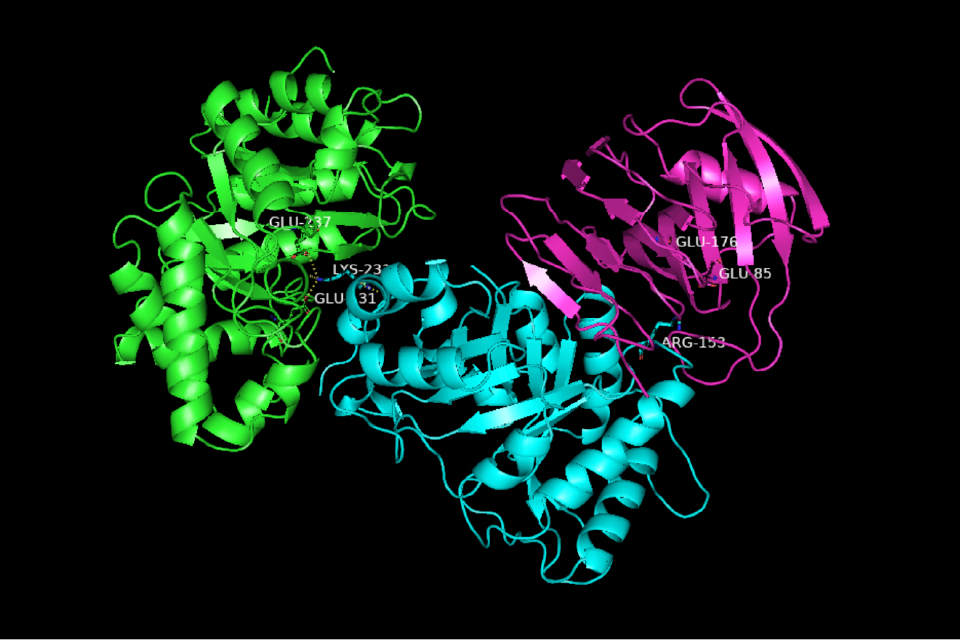

この美しいビジュアルがタンパク質の本当の姿なんですか? まるで芸術ですね!

私たちが研究している、あるタンパク質の立体構造です。本当に美しい形をしていますよね。私がこの仕事をしてきたのもタンパク質の形に魅せられているという動機があって、この形を見ることが好きでやっていると言ってもいいほどです。目には見えないけど、こんな分子たちが生物によって作られ、実際に働いていると思うと、神秘的な感じがします。おそらく様々な進化の過程で選択されて、到達したのがこの形なのでしょう。

このクルクルとした形状は、カートゥーンモデル(cartoon model)と言って、タンパク質をわかりやすくビジュアルライズした画像です。実際には電子密度マップという電子の雲が見えているだけの状態で、これをわかりやすく立体構造で示したのがカートゥーンモデルです。ビジュアルライズといっても実態とかけ離れているわけではありませんので、学術論文にも使うことができます。

素晴らしいですね。こんな神秘的なカタチに出合えるというのはロマンのある研究だと思います。

夢の部分で言えば、先ほど毎年新しい酵素が発見されていると説明しましたが、我々のような酵素屋さんにとってはそれを見つけるのが一つの夢です。最近のことですが、20年ほどこの仕事に携わってきて、ようやく新しい酵素を見つけることができました。今、学会発表と論文作成の準備を行っているところです。この酵素は、実は先に見つけた人は別にいます。しかし、それは遺伝子配列情報が公開されていただけであり、そこだけを見ていたのでは酵素の分解力や特異性といった働きまではわかりません。すでに発見されている酵素の機能を詳細に調べ上げることも大切な研究であり、データベースに多数登録されている酵素のうち1つを詳しく分析しました。すると今までのものとは全然違う性質を持っていることがわかり、新規酵素として評価されるべきものでした。この酵素は病原菌が植物の防御系を無力化するために出す酵素であることがわかりました。我々が見つけた新規酵素は病原菌からの迎撃ミサイルであり、病原菌を生き残らせるために働いていたのです。

植物と病原菌はお互いに相手の武器に対応して、常に戦力アップを図って攻防を繰り広げています。Arms race(アームス・レース)と呼ばれていますが、人間社会における軍拡競争と同じ状況がここでも起こっているというのは興味深いことです。

こうして酵素の働きを明らかにしていくことで、病原菌の攻撃に堪えられる農薬開発や育種につなげられるということですね。

はい。農薬のターゲットはほとんどの場合酵素ですから、相手の酵素に対する迎撃ミサイルになるような農薬をつくったり、逆にこちら側に攻撃のラインナップが揃っているような品種を育種によって開発したりということが考えられます。そのためには現場で何が起きているのかを「分子レベルの解像度」で把握する必要があるわけです。

私の研究対象であるイネに感染するいもち病菌、立ち枯れ病菌という代表的な病原菌があります。これらがもたらす病気によって、年間で最大30%ほどの減収になることがあります。この大きな被害を食い止めることにもつなげていきたいと思います。