先生は植物から新しい物質をピックアップする研究をされているのですね。

そうですね。自然界に存在する天然物を利用し、医薬品や機能性材料の開発に役立つ新しい物質をつくる研究をしています。一方で利用価値が高くても、ごく少量しか採取できない天然物もあり、それを化学合成によってつくり出だすことにも取り組んでいます。

手法は「有機合成」といって、試験管の中でさまざまな反応を見ながら、有機化合物の新しい合成法を考えていきます。天然物には動物、植物、微生物など、ありとあらゆるものがありますが、資源の再生面も考慮し、私の研究では植物をメインに研究しています。

研究で使う植物はどんな基準で選ぶのですか?

選ぶ基準はとくに難しくはありません。大事なのはそこに含まれる成分がさまざまなものに変換可能であること。ポイントは分子構造という「カタチ」です。シンプルな分子構造では変化を起こす余地が少ないのですが、植物という天然の有機化合物は、人間ではまず想像できないような複雑な形を持っていることが多く、そこに新しい発見の手がかりがあります。複雑な形が化学的な反応によって外れたり結合したり、そうして構造の一部を変えるだけで違う機能を持った分子構造を見いだすことができる。つまり、世の中になかった新たな化合物をつくれる可能性が出てくるのです。その成果を新薬などの開発につなげていきたいというのが私の研究の最終目標です。

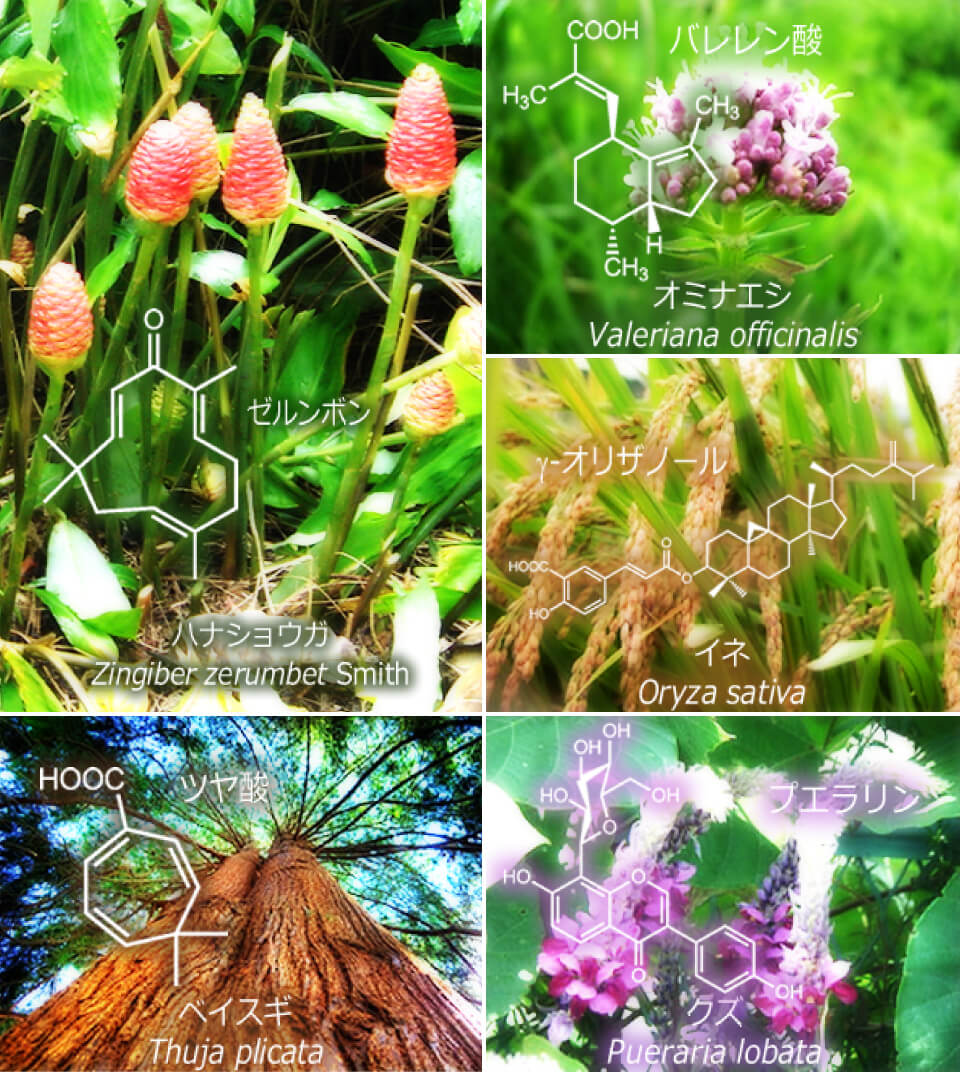

それと大切なのは量です。ある程度の量が確保できないことには製品化、実用化にはたどり着けません。それでも、量のない天然物をつくり出すことも可能です。例えば、オミナエシにはリラックスを促進させる効果が認められている物質が含まれていますが、残念ながら少量しか採れないため天然物からの製品化はできません。ならば、どうすればいいのか。まずは、この複雑な分子構造をよく眺めて頭で考え、簡単かつ大量に入手できる他の物質を利用して人工的に合成するのです。これを「全合成」と呼び、私の研究の一つでもあります。

具体的に先生がとくに関心を持っておられる植物はありますか?

興味を持って取り組んできたのが、ハナショウガという植物です。注目したのは、ハナショウガに含まれる「ゼルンボン」という物質なのですが、これがとてもおもしろい分子の形をしています。ゼルンボンの分子構造を初めて見たとき「これこそが自分の探し求めていた物質だ!」と感じたくらいです。しかも美しかった。機能性に優れたものは美しさも兼ね備えているようです。

また、ハナショウガは日本では沖縄県で栽培されているところがあり、インドから東南アジア、南太平洋諸島の亜熱帯に分布していますので、研究材料として集めることは比較的容易で、構造の面白さと量の確保という2つの条件を満たす植物といえます。ゼルンボンという物質は研究を始めた当時は、世界でもほとんど知られていませんでした。ちょうどその頃、グリーンケミストリー(環境に優しい合成化学)ということが盛んに言われていたタイミングでしたし、何よりゼルンボンの構造がとても魅力的だったので研究を始めました。今に至るまでずっとライフワーク的に続けています。

ゼルンボンのほかにも、オミナエシに含まれるバレレン酸、ラズベリーに含まれるラズベリーケトン、イネに含まれる成分の分解物であるフェルラ酸などの物質を使って、新しい反応の発見や新しい物質の開発に挑んでいます。

ゼルンボンは医薬品や機能性材料の開発につながるのですか?

はい。ゼルンボンは非常にポテンシャルが高く、有機合成化学的手法で分子構造を部分的に変えていくことで、香料成分、抗菌剤、抗炎症剤、さらには抗がん剤など、実にさまざまな機能性材料、薬品への応用が期待できる研究成果を出しています。ゼルンボンの反応性を生かせば、まだ発見があるのではと思います。

製品化はされるのですか?

ハナショウガで香料や抗がん剤などに展開できる機能を発見していることをお話ししましたが、そのうちどれかを製品化の段階まで持っていきたいと考えています。すでに香料は進展をみています。私の研究では、ゼルンボンの構造を少し変えたものは、非常にかぐわしい匂いに変化することが分かっています。これは特許も取得済みで、香料会社からもゴーサインが出ています。あとは栽培量という実践的な部分をクリアするだけなのですが、これには経費がかかります。だから商品化を実現すれば、栽培量を増やしていく資金面での基盤ができ、それが第2、第3の商品化を後押しする。そうした循環を思い描いています。

また製品化だけではなく、ゼルンボンの素材としての重要性を世の中に発信していくことも大切な仕事です。植物由来の化学物質にどんなポテンシャルがあり、どれだけの変化が可能か。それを探る研究は、他にはほとんどありません。学術的にも貴重な分野ですから、ハナショウガなどの植物が秘めるポテンシャルを社会にアピールしていきたいと思っています。

植物という、ごく自然にあるものから世の中に役立つ新たな物質が発見できるなんて、まったく知りませんでした。

化学品の材料にもなっていくと考えています。ポリエステルに代表されるようなプラスチックなど、私たちの暮らしを支える化学品の多くは、化石資源である石油を原料としていることはご存知だと思います。では、もし化石資源に含まれる成分の一部を植物からつくり出すことができれば、どうでしょうか。そう、つまり化石資源を使うことなく、植物を媒体としてエネルギーの源にすることができるかもしれないのです。例えば、石油の重要な主要成分の一つにベンゼン環をもつ物質がありますが、これと似た物質を植物からつくり出すことができるかもしれません。石油はまだ可採埋蔵量があり、切迫した状況ではないかもしれませんが、石油資源に代わって天然物である植物を原料に化学品をつくれる道を見せておくことは今後のために重要なのです。

私はその可能性を、まずハナショウガで示したいと考えています。ハナショウガでできるとなれば、他の植物でも可能性を追究する動きが出て、研究が広がっていくことになるでしょう。このように、植物由来の物質が持つ重要性、可能性を広めていくのが実は一番のねらいです。そうした状況ができれば、今の世の中にないものをもっと生み出せるようになるはずです。

植物個々の可能性というのは、最初からある程度わかるのでしょうか?

植物に含まれる物質がどう変換するかは、やはり実験をしてみないとわかりませんね。何が起こるかはやってみなければわからない。それは今まで世界になかった材料を創出できるポテンシャルを意味します。これだけ化学という学問が発展しても、世の中にない物質はまだまだたくさんあります。例えば、人間が思い描いただけの根拠のない複雑な化合物をつくろうという化学者はいないでしょう。植物はそんな複雑な構造を持った物質を含んでいて、その結合を一つ変えるだけでも、この世に存在しなかったものが簡単にできてしまいます。植物には世の中をよくしていくための、未知なる可能性が秘められているのです。