生命資源化学研究室 -飯田グループ-

IIDA Lab - Laboratory of Nature-based Chemistry

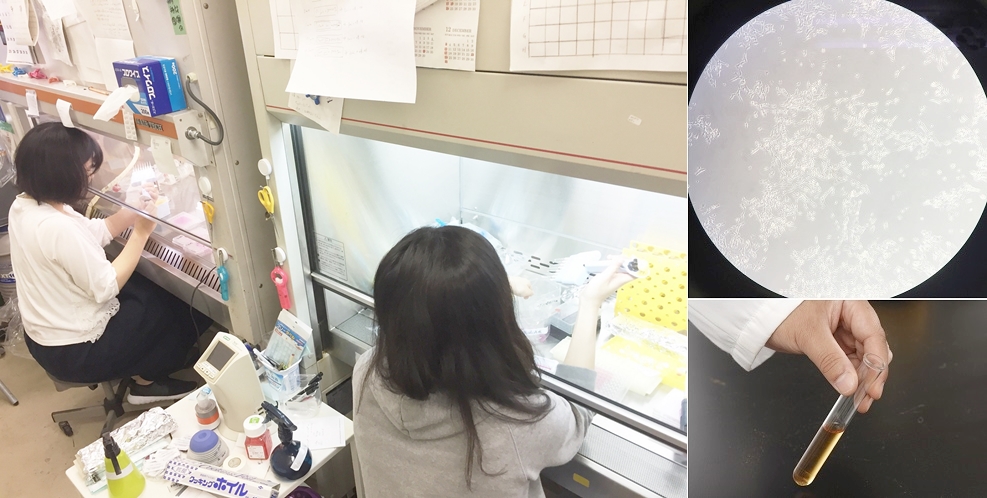

細胞研究 - 化合物の活性評価 -

細胞班では、天然物班が単離した化合物や、合成班が合成した新規化合物の活性評価を行っています。とりわけ、Tabebuia avellanedaeから単離された化合物にはがん細胞に対する選択的な毒性を示すものや、抗肥満作用を示すものがあり、興味深い知見が報告されております。それらの作用メカニズムの解明にむけて生理活性の評価並びに評価系の構築を行っております。生理活性評価の結果を合成班にフィードバックし、より強力な化合物の創生に向けて取り組んでおります。現在細胞班で保有しているアッセイ系ならびに構築中のアッセイ系は以下の通りです。

【WST8 assay】

細胞増殖ならびに化合物の毒性評価に用います。生細胞の数と生成するホルマザンの量が比例関係にあることを利用したアッセイで、450 nmの吸光度で定量します。

【Western Blot】

タンパクの発現を調べるアッセイです。電気泳動によって分離したたんぱく質をPVDFなどの膜に転写し、調べたいタンパクに特異的に結合する抗体を用いて検出します。抗原抗体反応を用いることからImmunoblotとも呼ばれます。

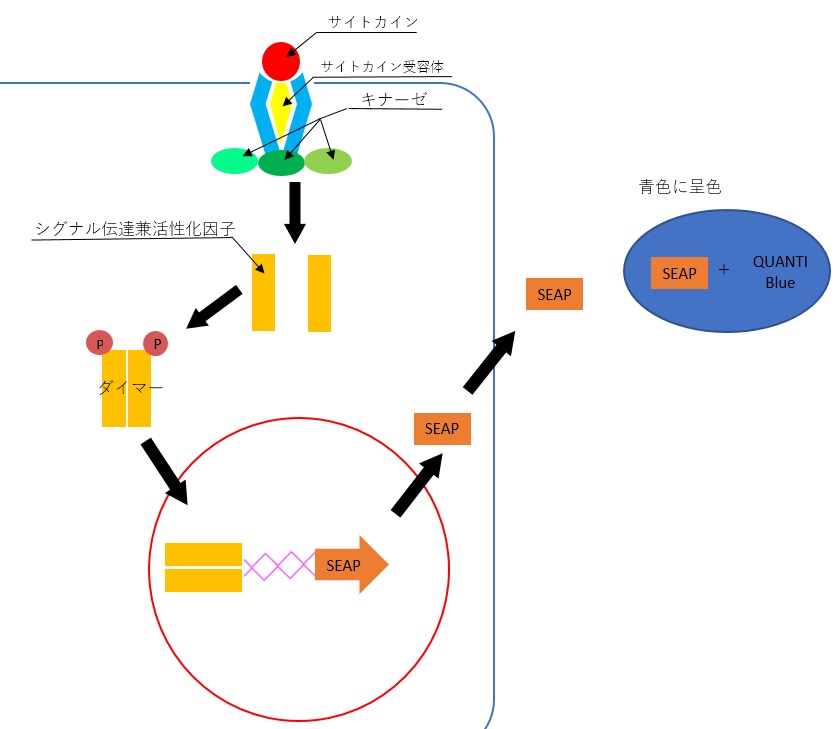

【レポータージーンアッセイ】

遺伝子の発現を調べるアッセイです。調べたい遺伝子の下流にレポーター遺伝子を挿入した細胞を用います。レポーター遺伝子はオワンクラゲのGFP (Green Fluorescent Protein)やホタルのルシフェラーゼが有吊ですが、その他に化学発光や吸光度で検出する方法も知られています。飯田ラボでは吸光度検出による市販のキットを活用して効率よく化合物評価を進めております。

転写活性化因子のダイマーがプロモーターとして結合する遺伝子の下流に SEAPというたんぱく質を発現させるための遺伝子配列が組み込んである細胞を用います。 サイトカインが受容体に結合すると、シグナル伝達兼転写活性化因子が リン酸化によって活性化され、ダイマーを形成します。 細胞には、転写活性化因子のダイマーがプロモーターとして結合する 遺伝子の下流にSEAPというたんぱく質を発現させるための遺伝子配列が 組み込んであるので、ダイマーが核内に移行するとSEAPの発現が促進され、 SEAPは細胞外(細胞培養液中)に放出されます。 細胞培養液を一部抜き取り、 SEAPを検出する試薬(QUANTI-Blue(TM))と混ぜます。 すると、SEAPがある場合、培養液がピンクから青〜紫色に変化します。 実際は620-655nmの吸光度で定量します。

がん細胞

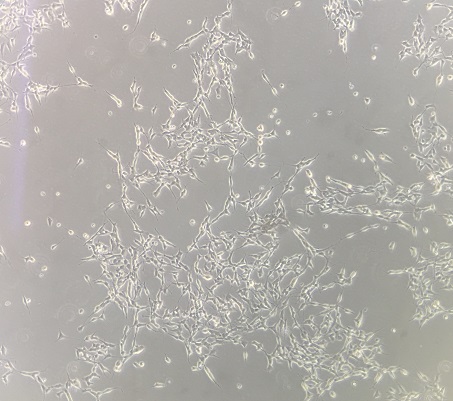

【乳がん細胞を用いた活性評価】

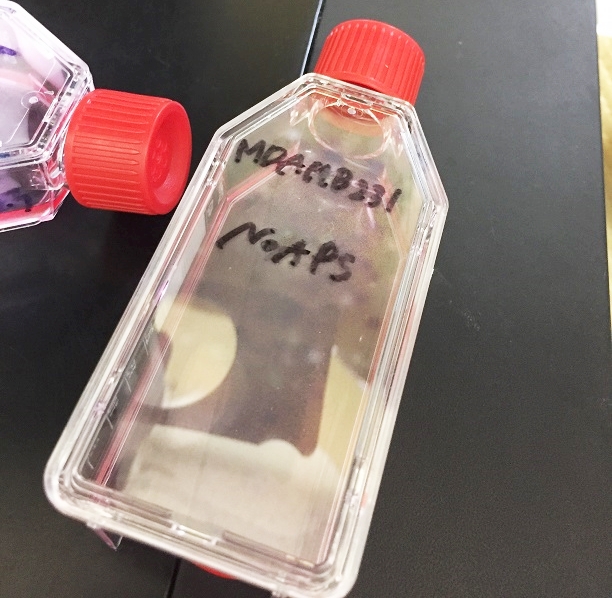

【乳がん細胞MDAMB231】